『花のうてな』、心を同じくする人たちと繋がり続けたいと思います。

2020年 03月 30日

【今週の自戒】

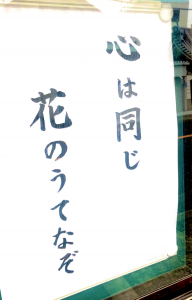

『花のうてなぞ』。。。

いつものお寺の前で

ちょっと自分に学の無さに

固まっておりました。

「露の身は ここかしこにて

きえぬとも 心は同じ 花のうてなぞ」

こちらが全文だそうです。

花のうてな

→花の一番外側の器官、萼(がく)の異称だそうです。

人生は朝露の様にはかない、

出会いがあれば必ず

別れがくるのはこの世の常、

心を同じくする人たちとの

時間もはかない、

その時を精一杯大切に。

と勝手な解釈をさせていただきました。

先日、ビジネスプランの発表会に

お招きいただいた際のことを

思い出しました。

出会ったばかりの見知らぬメンバーが

一つのテーマに向かって、

アイデア、意見を出し合い、プランを

繰り出していく。

最終形の発表素案が完成すること

もちろん大切ですが、

このワークショップを通じて

【仲間】となっていくこと

まさに【花のうてな】の様に繋がりが

できていくことの大切さを

感じ入りました。

また別の機会で、

ある経営者さんが、

昨年景気が旺盛な時、

『自分たちは真のビジネスパートナー!』

と何度も宴席で言っていた相手の会社から

社長ではなく担当者から1通のメール

取引停止の連絡がきたそうです。

環境の変化はいたしたかない、

自分が相手を見る目が足りなかった。

と反省しきり。

こちらはそもそも『うてな』に

なり得る相手ではなかった。。。

益々、信用信頼が大切に。

心を同じにできる人との

ご縁が広がります様に

今週も

よろしくお願い申し上げます!

四苦八苦しながらも

受入られる度量を

持ち続けたいと思います。

【四耐四不訣とは】

伊與田覺氏の心に響く言葉より…

清代末期の政治家・曾国藩(そうこくはん)は、四耐四不訣(したいしふけつ)という言葉を残しています。

「冷(れい)に耐え、苦に耐え、煩(はん)に耐え、閑(かん)に耐え、激(げき)せず、躁(さわ)がず、競(きそ)わず、随(したが)わず、もって大事を成すべし」

冷に耐える。

冷は冷ややかな目を表し、冷たい仕打ちや誤解に耐えるということです。

苦に耐えるは、文字通り苦しいことに耐えること。

人は様々な苦を体験します。

煩に耐えるは、忙しさや煩(わずら)わしいことに耐えること。

閑に耐えるは、暇に耐えることですが、これがなかな難しい。

経営者であれば仕事のない時期をどうすごすか、サラリーマンであれば煩(はん)に耐えての会社勤めを終え、年金生活に入ってどう過ごすか。

これらのことに耐え、つまらないことに腹を立てず、ものごとが上手く運んでも調子に乗らず、よけいな競争をせず、かといって何でも言いなりになってはいけない、という戒めです。

困ったことが起きると、空元気を出しても、後から見ると何かしょんぼりして見えるものです。

人の心はすぐ後ろ姿に表れるものです。

昔の偉人の中には、牢(ろう)に繋(つな)がれる逆境に耐えて大を成した人もいます。

ガンジーは、静かな牢の中を最良の勉強部屋として、そこから出るたびに多くの人々を啓発しました。

吉田松陰は、同じ牢の罪人や看守まで巻き込んでともに学び、牢屋を教室に変えました。

まさに四耐四不訣の実践者といえましょう。

『人生を導く先哲の言葉』致知出版社

仏教における「苦」とは、単に苦しいということではなく、「思い通りにならない」ことを言う。

「四苦八苦(しくはっく)」

という言葉があるが、八つの「苦」がある。

四苦という、「死んでいく苦しみ」「病気の苦しみ」「老いの苦しみ」「生きる苦しみ」。

そして、八苦という、「心身を思うようにコントロールできない苦しみ」「親しい人といつか別れなければならない苦しみ」「恨みや憎しみを抱いてしまう人と会わなければならない苦しみ」「お金や地位や名誉など、求めるものが手に入らない苦しみ」。

四耐四不訣もこれと同じで、思い通りにならないこと。

小林正観さんは、「耐える」とは言わず、「受け容れる」という。

それは「思い通りにしようとしないこと」でもある。

なんでも、自分の思い通りにしようとするから、苦しくなる。

なぜなら、人生のほとんどのことは、思い通りにはならないからだ。

だから、「ああ、そうなりましたか」「そうきましたか」といって淡々として受け容れる。

「冷・苦・煩・閑」を淡々として受け容れ…

どんなこともあっても、カッとしたり、

嬉しいことがあっても、はしゃぎまわったりせず、

人とむやみに競うのではなく、

だれかの言いなりになったり、すぐに同調したりしてはいけない。

あらゆる困難、苦難に対し…

「四耐四不訣」の言葉を胸に刻みたい。

上記の【四耐四不訣とは】については人の心に灯をともすより引用しています。